明治25年、こうもり傘一本持って大陸から長崎へ渡ってきた若者がいた。福建省福州の出身、19歳の陳平順(ちんへいじゅん)である。

平順は「長崎でひと旗あげよう」と、新地で砂糖貿易商を営む縁者の益隆号をたよってきた。当時の華僑は、料理、散髪、仕立屋という“三刀の仕事”ぐらいしかできない状況であったが、平順は保証人の益隆号から金を借りてリヤカーに反物を積み、遠くは島原まで足をのばし、行商しながら資金を貯えていった。

明治27、28年の日清戦争を機に華僑に対する風当たりが強くなったが、平順は侮蔑の眼差しに耐えながら、無心に働くことで苦境を乗り切った。

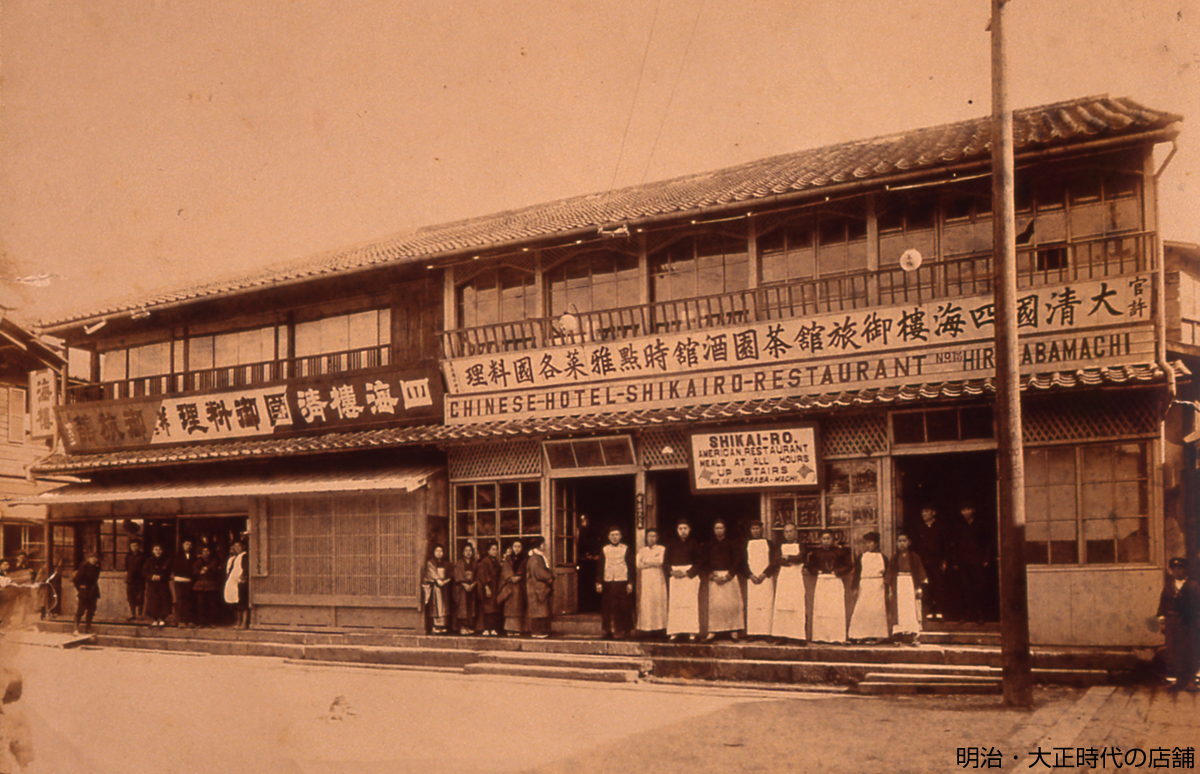

7年後の明治32年、明治の初めまであった唐人屋敷の入口付近、広馬場に中華菜館兼旅館の『四海樓(しかいろう)』を創業した。横看板には大きく『官許 大清國四海樓御旅館茶園酒館時點雅菜各国料理』『四海樓清國御料理御旅館』とあり、英文の看板もあった。従業員30人の意欲に満ちた開業であった。

この四海樓で生まれた『支那饂飩(しなうどん)』がその名も『ちゃんぽん』と変わり、長崎で最も親しまれる大衆料理へと発展し、『ちゃんぽん』はいまや日本の代表的な食べ物の列に加えられるまでになっている。

童謡にも登場する

『すべっても転んでも四海樓の前でちゃんぽん食わなきゃ腰ゃたたぬ』

(長崎の古謡)

平順は、自分が長崎へ渡ってくるときに苦労したことや世話好きの性格も手伝って中国から渡航してくる華僑や留学生の身元引受人になっていた。そんなとき、食べ盛りの留学生のひどい食生活を見るに見かねて、どうにかしたいと知恵を絞ったのが『ちゃんぽん』であった。安くてボリュームがあり栄養満点の『ちゃんぽん』は、留学生の食生活向上に役立ったばかりか、たちまち長崎の中華街にひろまっていった。当時の四海樓の看板には『支那料理四海樓饂飩元祖』の文字があり、ある日、平順は娘の清姫から『ちゃんぽん』を商標登録するように勧められたことがあったが、「留学生や長崎人にかかわらず大勢の人に食べてもらえたら満足だ」と言い、聞き流したという。

その後のちゃんぽんの足跡は、1905(明治38)年の東洋日之出新聞や1907(明治40)年発行の『長崎県紀要』に見られる。支那留学生の好物としてちゃんぽんが紹介され、市内に十数店のちゃんぽん屋があると記されている。

更に1914(大正3)年発行の『長崎案内』には、長崎名物最大流行の第一番として『支那うどん』が紹介され、ちゃんぽんは長崎名物として有名になっていた。

1918(大正7)年9月、東京相撲の長崎巡業があり、丁度長崎に住んでいた歌人、齊藤茂吉は同郷山形県出身の出羽嶽を行きつけの店である四海樓に招き、ちゃんぽんをご馳走している。

文豪方の社交場として繁昌した。

中でも評判の看板娘玉姫の熱烈なファンであった齊藤氏は玉姫の歌を詠んでいる。

四海樓は『皿うどん』の元祖でもあるが、この『ちゃんぽん』と『皿うどん』のおいしさを伝え聞いて、さまざまな著名人が訪れて来た。草柳大蔵氏、五木寛之氏、永六輔氏、清水崑氏、山崎朋子氏、新珠三千代氏・・・・。吉屋信子氏は半年間『皿うどん』を食べつづけたそうだ。

1951(昭和26)年9月26日には籠町(旧 広馬場町)で二代目のもと再び開業

1956(昭和31)年に義宮さま(常陸宮殿下)、昭和52年には浩宮さま(今上天皇陛下)も訪れになり、おふた方とも皿うどんをお代わりされたほどである。

1973(昭和48)年11月14日には松が枝町に観光業も取り入れた業務拡大をして移転。

1989(平成元)年4月、創業90周年特別企画として、閩菜会席と銘打ち究極の福建料理を披露。内外の絶賛を浴びる。

1999(平成11)年1月31日、店舗改築の為に一時閉店、仮店舗にて営業を続け、創業100周年となる平成12年の7月4日新築オープンした。

2001(平成13)年3月にはノルウェー国王ハラルド5世陛下、ソニア王妃がご来訪された。

2006(平成18)年、陳優継が4代目社長に就任、3代目 陳名治の長男、名治は会長に就任

2009(平成21)年、創業110周年。

2019(令和元)年、創業120周年。